Wer ein Gebäude plant oder modernisiert, muss sich mit Schallschutzmaßnahmen auseinandersetzen. Denn sowohl Verkehrslärm als auch Baustellenlärm oder Geräusche aus Gewerbebetrieben gehören zu den häufigsten Umweltbelastungen in Deutschland. Lärm kann die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen führen.

Deshalb gibt es in Deutschland klare gesetzliche Vorgaben, die Bauherren beachten müssen, um sich und andere vor Lärmbelastungen zu schützen. Doch welche Vorschriften gelten? Welche Lärmgrenzwerte müssen eingehalten werden? Und wie können Bauherren Lärmschutz bereits in der Planungsphase sinnvoll umsetzen?

In diesem Ratgeber erhalten Sie einen Überblick über die rechtlichen Anforderungen an den Lärmschutz in Deutschland. Von den wichtigsten Gesetzen über Schallschutzmaßnahmen bis hin zu Genehmigungsverfahren – hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Bauprojekt rechtssicher und lärmschutzgerecht umsetzen.

Gesetzliche Grundlagen für Lärmschutz in Deutschland

Lärmschutz ist in Deutschland durch verschiedene Gesetze, Verordnungen und Normen geregelt. Bauträger müssen sich daher an viele Vorschriften halten, die sowohl auf Bundes- als auch auf Landesebene gelten. Darüber hinaus können kommunale Vorgaben und Bebauungspläne weitere Anforderungen an den Lärmschutz stellen. Welche das sind, erfahren Sie hier.

Bundesrechtliche Vorschriften

Auf Bundesebene sind insbesondere das Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG), die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) und die Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) wichtig. Diese Vorschriften regeln, welche Lärmgrenzen Bauherren einhalten müssen und was sie tun können, um den Lärm zu reduzieren.

- Das Bundes-Immissionsschutzgesetz, kurz BImSchG, legt allgemeine Anforderungen an den Schutz vor Lärm fest. Es dient als rechtliche Grundlage für zahlreiche Verordnungen und Verwaltungsvorschriften. Das Gesetz unterscheidet zwischen verschiedenen Lärmquellen, darunter Industrie- und Gewerbelärm, Straßen- und Schienenverkehrslärm sowie Baustellenlärm.

- Damit das BImSchG umgesetzt werden kann, gibt es die Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm). Diese Verwaltungsvorschrift konkretisiert, wie viel Lärm von Gewerbe- und Industrieanlagen erlaubt ist. Dabei hängt der Lärmwert von dem Gebiet ab, in dem sich die Anlage befindet. So gelten in reinen Wohngebieten strengere Lärmgrenzwerte als in Misch- oder Gewerbegebieten. Die TA Lärm legt auch fest, wie Lärmmessungen durchgeführt und welche Maßnahmen zur Lärmminderung ergriffen werden müssen.

- Der Schutz vor Verkehrslärm wird in der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) geregelt. Diese Verordnung definiert Grenzwerte für Lärm, der durch den Bau von Straßen und Schienenwegen entsteht. Je nach Gebietstyp gelten unterschiedliche Lärmgrenzwerte, die bei der Planung und Umsetzung von Bauvorhaben berücksichtigt werden müssen.

Hinweis: In Deutschland gibt es kein Lärmschutzgesetz, das für alle gilt. Stattdessen gibt es verschiedene Teilbereiche, die durch das BImSchG und die dazugehörigen Verordnungen und Verwaltungsvorschriften geregelt werden.

Bauordnungsrechtliche Anforderungen

Neben dem Bundes-Immissionsschutzrecht gibt es auch bauordnungsrechtliche Vorgaben zum Lärmschutz. Diese werden durch die Musterbauordnung (MBO) und die jeweiligen Landesbauordnungen (LBO) der Bundesländer geregelt. Die Bauordnungen enthalten Vorschriften zur Schalldämmung von Gebäuden, vor allem im Wohnungsbau.

Eine zentrale Richtlinie dafür ist die DIN 4109 – Schallschutz im Hochbau. Diese Norm legt Mindestanforderungen an den baulichen Schallschutz fest und gibt vor, wie gut Wände, Decken und Fenster gedämmt werden müssen, um Bewohner vor Lärm zu schützen. Sie unterscheidet dabei in erster Linie zwischen Luft- und Trittschall.

Die DIN 4109 ist in vielen Bundesländern gesetzlich vorgeschrieben und muss bei Neubauten und Sanierungen beachtet werden. Für Bauherren bedeutet das, dass sie schon bei der Planung die richtigen Baumaterialien und Bauweisen auswählen müssen, um den erforderlichen Schallschutz zu erfüllen.

Kommunale Regelungen und Bebauungspläne

Neben den bundes- und landesrechtlichen Vorgaben können auch die Kommunen eigene Anforderungen an den Lärmschutz stellen. Diese finden sich in Bebauungsplänen, Lärmkatastern und kommunalen Satzungen.

- Ein Bebauungsplan legt fest, wie ein bestimmtes Gebiet genutzt werden darf – zum Beispiel für Wohnhäuser, Gewerbe oder Industrie. Er kann auch Regeln zum Lärmschutz enthalten und dabei den Bau von Schallschutzwänden oder Mindestabstände zwischen Gebäuden und lauten Straßen oder Fabriken vorschreiben.

- Lärmkarten und Lärmkatastersysteme helfen Städten und Gemeinden, die Lärmbelastung zu erfassen. Sie zeigen, welche Gebiete besonders laut sind und wo Maßnahmen wie Lärmschutzwände oder leisere Verkehrsführungen nötig sein könnten.

- Zusätzlich gibt es in vielen Kommunen Lärmschutzsatzungen, die bestimmen, wie Lärm vermieden werden soll. Diese können zum Beispiel regeln, wann und wo laute Maschinen benutzt werden dürfen oder welche Lärmgrenzen für Gewerbebetriebe gelten. Auch können Städte und Gemeinden beispielsweise Geschwindigkeitsbegrenzungen einführen oder lärmmindernde Straßenbeläge anfordern, um den Geräuschpegel gering zu halten.

Lärmschutz bei verschiedenen Bauvorhaben

Je nach Art des Bauvorhabens gibt es unterschiedliche Anforderungen an den Lärmschutz. Im Wohnungsbau geht es vor allem darum, Nachbarschaftslärm und Außengeräusche zu reduzieren, damit Bewohner sich nicht gestört fühlen. Gewerbe- und Industriebauten müssen darauf achten, dass ihre Betriebsgeräusche die Umgebung nicht zu sehr belästigen.

Besonders anspruchsvoll ist der Lärmschutz bei Gebäuden in der Nähe von Straßen, Bahnlinien oder Flughäfen, da hier spezielle Maßnahmen nötig sind, um den Lärm zu minimieren. Auch Baustellen spielen eine Rolle: Sie verursachen vorübergehend viel Lärm und unterliegen daher bestimmten Regeln.

Wohnungsbau und Schallschutzanforderungen

Beim Bau von Wohnhäusern steht vor allem der Schutz vor Lärm von außen sowie innerhalb des Gebäudes im Vordergrund. In Mehrfamilienhäusern oder Reihenhäusern müssen Wände und Decken so gebaut sein, dass Geräusche von Nachbarn kaum hörbar sind. Hierfür gibt es feste Vorgaben, die in der DIN 4109 geregelt sind.

Wichtige Aspekte im Wohnungsbau sind:

- Luftschallschutz: Dieser betrifft Geräusche wie Stimmen, Musik oder Fernseher. Gut gedämmte Wände verhindern, dass der Schall von einer Wohnung zur nächsten durchdringt.

- Trittschallschutz: Geräusche durch Schritte, Stühle oder fallende Gegenstände sollen durch spezielle Dämmungen in Böden und Decken reduziert werden.

- Schutz vor Außenlärm: In Gebieten mit starkem Verkehr oder Industrie sollten Fenster und Fassaden besonders schalldämmend sein.

Bei der Planung von Mehrfamilienhäusern sollten Bauherren speziell darauf achten, dass der Schallschutz frühzeitig eingeplant wird, denn nachträgliche Verbesserungen sind oft aufwendig und teuer.

Gewerbe- und Industriebauten

Bei Gewerbe- und Industriegebäuden gibt es zwei wesentliche Aspekte des Lärmschutzes: Zum einen sollen die Menschen im Gebäude selbst vor Lärm geschützt werden, zum anderen darf die Umgebung nicht durch laute Maschinen oder Betriebsabläufe gestört werden.

Die TA Lärm legt fest, welche Geräuschpegel für verschiedene Gebiete erlaubt sind. In reinen Wohngebieten gelten besonders strenge Regeln, während in Gewerbegebieten höhere Lärmwerte zulässig sind. Bauherren müssen daher bei der Planung ihres Standorts und ihrer Betriebsabläufe darauf achten, dass sie die zulässigen Grenzwerte nicht überschreiten.

Effektive Maßnahmen zur Lärmreduzierung in Gewerbe- und Industriebauten sind:

- Schalldämmende Materialien für Wände, Decken und Fenster

- Geschlossene Produktionshallen, um den Lärm nach außen zu minimieren

- Aufstellen von Maschinen in schallisolierten Räumen

- Begrünte Lärmschutzwände oder Erdwälle, um Schall nach außen abzuschirmen

Sie haben Fragen oder brauchen Beratung? Wir helfen Ihnen gern! Kontaktieren Sie uns – wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

Straßen-, Bahn- und Flughafenlärm

Baustellen in der Nähe von Verkehrswegen bringen besondere Herausforderungen mit sich. Straßen, Bahngleise und Flughäfen erzeugen konstanten Lärm, der die Wohnqualität enorm beeinträchtigen kann. Daher gelten auch für diese Gebiete spezielle Lärmschutzvorgaben.

Die Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) schreibt vor, dass beim Bau oder Umbau von Straßen und Schienenwegen aktive Lärmschutzmaßnahmen umgesetzt werden müssen. Dazu gehören unter anderem:

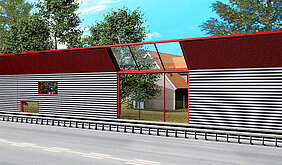

- Lärmschutzwände entlang von Straßen oder Schienen

- Schallschutzfenster mit besonders hoher Dämmung

- Intelligente Verkehrsplanung, um den Lärm möglichst gering zu halten

Besonders in Flughafennähe gibt es strenge Vorschriften. Hier müssen Gebäude oft mit verstärktem Schallschutz ausgestattet werden, um die Belastung für die Bewohner so gering wie möglich zu halten. In einigen Fällen gibt es sogar Förderprogramme, mit denen Anwohner finanzielle Unterstützung für Schallschutzmaßnahmen erhalten können.

Genehmigungsverfahren und Lärmschutzgutachten

Damit ein Bauprojekt die gesetzlichen Vorgaben zum Lärmschutz erfüllt, ist oft eine Genehmigung der Behörden nötig. Besonders in ruhigen Wohngebieten oder bei Gewerbe- und Industriebauten müssen Bauherren nachweisen, dass die vorgeschriebenen Lärmschutzmaßnahmen eingehalten werden.

Ein wichtiger Teil dieses Verfahrens ist das Lärmschutzgutachten, das von Sachverständigen erstellt wird. Es ist in der Regel dann notwendig, wenn ein Bauvorhaben besondere Anforderungen an den Lärmschutz erfüllen muss. Ob bei einem Wohngebiet in der Nähe einer stark befahrenen Straße, einem Gewerbegebiet oder größeren Bauvorhaben – das Gutachten prüft, ob der geplante Bau die vorgeschriebenen Lärmgrenzwerte einhält und ob zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, um den Schutz der Anwohner oder der Umwelt sicherzustellen.

Dabei werden verschiedene Faktoren untersucht:

- Bestehende Lärmbelastung: Es wird gemessen, wie laut es am Standort des geplanten Gebäudes aktuell ist. Hierbei kommen Schallpegelmessgeräte zum Einsatz, die über einen längeren Zeitraum hinweg den Geräuschpegel aufzeichnen.

- Prognose der zukünftigen Lärmbelastung: Falls sich die Lärmbelastung in Zukunft ändern könnte – beispielsweise durch eine geplante Straßen- oder Bahntrasse – wird dies in der Analyse berücksichtigt.

- Bewertung nach geltenden Normen: Die Ergebnisse werden mit den Vorgaben der TA Lärm, der DIN 4109 sowie gegebenenfalls der 16. BImSchV verglichen, um festzustellen, ob das Bauvorhaben alle Anforderungen erfüllt.

Fazit: Lärmschutz als wesentlicher Bestandteil der Bauplanung

Lärmschutz ist weit mehr als eine gesetzliche Pflicht – er trägt maßgeblich zur Lebensqualität und zur nachhaltigen Nutzung von Gebäuden bei. Wer frühzeitig in effektive Schallschutzmaßnahmen investiert, sorgt zum einen für eine angenehme Wohn- und Arbeitsatmosphäre und vermeidet zum anderen spätere Konflikte mit Anwohnern oder Behörden. Besonders in lärmbelasteten Gebieten ist es wichtig, die richtigen Materialien und Bauweisen zu wählen, um langfristig einen hohen Wohnkomfort zu gewährleisten.

Gesetze und Normen bieten dabei eine klare Orientierung. Doch letztendlich liegt es in der Verantwortung jedes Bauherrn, Schallschutz nicht als reine Vorschrift, sondern als wesentlichen Bestandteil einer guten Bauplanung zu verstehen. Eine vorausschauende Planung spart somit Kosten, minimiert Risiken und erhöht den Wert einer Immobilie. Wer den Lärmschutz frühzeitig berücksichtigt, schafft ein rechtssicheres Bauprojekt und trägt aktiv zu einem besseren Umfeld für sich selbst und andere bei.

Quellen:

- https://www.bmuv.de/faqs/laermschutz

- https://www.bfga.de/arbeitsschutz-lexikon-von-a-bis-z/fachbegriffe-s-u/ta-laerm-fachbegriff/

- https://www.allum.de/stoffe-und-ausloeser/laerm/grenzwerte-und-gesetzliche-vorschriften/

- https://www.bauministerkonferenz.de/Dokumente/42323066.pdf

- https://www.baunetzwissen.de/daemmstoffe/fachwissen/normen/din-4109-schallschutz-im-hochbau-152330

- https://www.kommunen.nrw/informationen/mitteilungen/datenbank/detailansicht/dokument/zustaendigkeit-fuer-die-erstellung-von-laermkarten.html